Скачать: |pdf|

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДЕНЬГИ И ОБЩЕСТВО

Деньги и общество или общество и деньги, как научные понятия привлекают внимание человека с незапамятных времен. При этом понятие «общества» олицетворяется с понятием «государства», изучением которого занимаются и философы, и историки, и политики, и экономисты и др. Не менее хорошо разработана и теория денег. Однако эволюция этих категорий в совокупном развитии, их влияние друг на друга и на человечество в целом практически не изучены.

Само рождение понятия «государства», как общественного явления, обязано, по мнению Д.Дидро и Ж-Ж.Руссо, своеобразному «общественному договору», проявлению воли людей. Оно («государство») есть изобретение человеческого разума. По утверждению Платона и Аристотеля Общество и Государство представляют единое целое, социальный организм, функционирующий по аналогии с человеческим.

Человечество за всю свою историю прошло четыре стадии своего развития:

-

первобытнообщинное хозяйство;

-

рабовладельческий строй;

-

феодализм;

-

капитализм.

Многие исследователи выделяют ещё и «коммунистический» способ обустройства государства (коммунизм), первой составной частью которого является социализм.

Поскольку эта формация в действительности не реализована, говорить о ней можно только в постановочном плане.

В данном исследовании нет необходимости подробно рассматривать особенности каждой формации. Они изучены и представлены в литературе достаточно широко. И всё же для соблюдения логики дальнейших рассуждений имеет смысл повторить некоторые известные истины.

Первобытнообщинный строй оказался самым длительным в истории человечества. Но, именно в этот период развития сознания человека позволило ему впервые познать прелести собственности и необходимость формирования основ государственности. Именно на этом этапе понятие «общества» и «государства» перестали быть тождественными.

Рабовладельческое государство характеризуется бурным распространением частной собственности, возникновением товарных отношений, появлением антагонистических классов.

Принуждение к труду носило исключительно насильственный характер. Рабство, как господствующая форма организации общества, подрывало производительный характер труда.

В недрах рабовладельческого общества появились и получили достаточно широкое распространение исторически первые формы капитала: торговый и ростовщический.

Рабовладельческая эпоха стала ареной и первых классовых сражений, в которой рабы в открытой форме выражали свой протест против отношений рабства.

В свою очередь, это отражало степень развития самосознания наиболее угнетаемой части общества.

На смену пришел феодализм, зародившийся в рабовладельческой системе в форме колонатов.

Основное содержание феодализма состояло в формировании новых отношений в обществе. Возникает класс феодалов (земельных собственников) и класс зависимых крестьян, не имеющих собственной земли и ведущих свои мелкие индивидуальные хозяйства на земле феодалов. Монополия феодалов на землю создавала экономическую зависимость крестьянина от феодала. Кроме этого, действовало внеэкономическое принуждение, формы и методы которого были достаточно разнообразны: прикрепление крестьян к земле, крепостничество, сословная неполноправность крестьян и др. Нередко существовало право продавать крепостных крестьян.

В качестве основной экономической формы реализации собственности феодалов на землю выступает земельная рента, которая видоизменялась по мере развития феодального общества.

Первоначальной формой феодальной земельной ренты была отработочная рента (барщина). Суть её состояла в том, что большую часть недели крестьянин работал в господском имении, а меньшую в своем хозяйстве. Крестьянин обрабатывал господскую землю собственным инвентарем и с помощью принадлежащей ему тягловой силы под прямым надзором земельного собственника или его доверенного представителя в лице надсмотрщика.

Вторая форма феодальной ренты – рента продуктами (натуральный оброк). Зависимый крестьянин отдавал феодалу в форме натурального оброка часть продуктов в сыром или переработанном виде, работая не под надзором земельного собственника или его надсмотрщика, а под свою ответственность и располагая своим рабочим временем по своему усмотрению.

Натурально-оброчная форма хозяйствования давала возможность крестьянам трудиться сверх всех феодальных повинностей в свою пользу и в известной мере заинтересовывала их в результатах своего труда, улучшении своего хозяйства.

Третьей формой феодальной ренты была денежная рента, представляющая превращенную форму ренты продуктами.

Денежная рента – последняя форма феодальной земельной ренты. Она знаменовала собой период разложения феодализма. Отношения между феодалом и зависимым крестьянином постепенно переходят в договорные и оброчно-денежные отношения. Земля начинает входить в торговый оборот, становится предметом купли-продажи.

Простое товарное хозяйство ремесленников и крестьян представляло собой в недрах феодализма ту базу, на основе которой взрастали капиталистические отношения.

Хозяйство феодала втягивалось в рыночный процесс и попадало под власть денег. Зародился торговый капитал, роль которого становилась всё более значимой.

С одной стороны, он мог подчинить себе мелкого товаропроизводителя (ремесленника, крестьянина) и заставить его работать на себя. С другой стороны, сам непосредственный производитель товаров мог стать владельцем капитала и купцом.

Становление капитализма ускорялось применением грубейших методов насилия со стороны зарождавшегося капитала и государственной власти.

Завершающим этапом распада феодализма стало первоначальное накопление капитала. Основное содержание этого процесса состояло в принудительном отделении непосредственных производителей от средств производства и концентрация последних в руках немногих, превращение этих средств производства в капитал.

Другой стороной этого процесса являлось сосредоточение в руках немногих лиц крупных денежных богатств для организации крупных производственных предприятий.

Особенно наглядно насильственный характер первоначального накопления можно проследить на развитии событий в Англии с последней трети XV до конца XVIII века.

Расцвет суконных мануфактур вызвал развитие пастбищного овцеводства. Земледельцы «огораживали» (захватывали) крестьянские земли, а самих крестьян насильственно сгоняли с земель. В интересах нарождающегося нового класса (буржуазии) государство издавало так называемые «билли об огораживании» - законы, разрешающие открытое ограбление крестьян. Насильственная экспроприация крестьянских хозяйств привела к появлению класса людей, свободных от феодальной зависимости, но лишенных средств производства и средств к существованию.

Широкая экспроприация крестьянства в Англии была связана так же с конфискацией монастырских земель и изгнанием с них крестьян.

Завершающим этапом на пути насильственного создания класса пролетариев (бедных людей без собственности) была так называемая «очистка имений» от живущих на их территориях сельскохозяйственных работников, лишение их жилья, которая производилась в начале XIX века.

Таким образом, была сформирована армия свободных от собственности, готовых работать на любых условиях ради выживания людей. Наступила эра капитализма, которая по утверждению его апологетов будет продолжаться вечно. Здесь нет необходимости подробно рассматривать его суть и динамику его развития. По мере дальнейшего раскрытия материалов исследования, мы будем не раз возвращаться к проблемам функционирования капитала. Весьма любопытно обратить внимание на множество научных и «околонаучных» трактовок этого понятия. «Википедия» дает следующее определение: «Капитализм – это экономическая система производства и распределения, основанная на частной собственности, всеобщем юридическом равенстве и свободе предпринимательства».

«Капитализм – экономическая система, опирающаяся на частную собственность и на факторы производства, а распределение произведенного продукта, товаров, благ и услуг осуществляется в основном посредством рынка. Капитализму свойственны свободное предпринимательство, конкуренция, стремление производителей и продавцов услуг, товаров к извлечению прибыли. Капитализм – социально-экономическая система, тесно связанная с общественно-политической системой страны, а иногда во многом предопределяющая последнюю. В настоящее время капитализм во многом изменил свой первоначальный облик. Если изначально капитализму была свойственна жестокая эксплуатация труда, то современный капитализм ориентируется на социальные цели, научно-технический прогресс, опирается на достижение заинтересованности работников в труде и результатах труда. Капитал становится фактором не только извлечения прибыли, но и социального прогресса» (Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь – М., Книжный мир, 2003, с. 895»).

Подобные формулировки не раскрывают глубинной сущности капитализма, которая состоит в том, что капитализм представляет собой социально-экономический строй, базирующийся на всеобщих товарно-денежных отношениях и классовом разделении общества.

Приведенный краткий исторический обзор позволяет выявить ряд общих признаков этих формаций.

Во-первых, жизненный цикл каждой формации определяется уровнем общественного сознания и соответствием производительных сил производственным отношениям.

Во-вторых, все формации носят классовый характер при наличии антагонистических противоречий между ними.

В-третьих, функционирование формаций обеспечивается за счет использования методов насилия, принудительного труда.

В-четвертых, каждая следующая формация зарождается и эволюционирует в недрах предыдущей вместе с ростом общественного сознания.

В-пятых, смена формаций происходит при достижении общественным сознанием соответствующего новым условиям уровня, а противоречия между производительными силами и производственными отношениями достигают своего апогея.

В-шестых, при смене формаций изменяется и классовая структура общества. При этом каждый раз численность правящего класса сокращается, а круг подвластных (угнетаемых) расширяется.

И наконец, главным звеном механизма управления устойчивостью функционирования и дальнейшим развитием каждой формации является государство. Здесь будет уместно коротко напомнить суть этого понятия.

На первом этапе формирования «государства» (первобытная стадия) характерно отсутствие политической власти и специальных институтов. В дальнейшем, по мере замены кровнородственных связей обменными, возникали правовые институты власти, которые по мере их развития предопределяли появление политических отношений.

В настоящее время общепринято считать, что «государство – основной институт политической системы современного общества и важнейшая форма его организации. Главное назначение государства заключается в организации политической власти управления обществом. Любое государство выражает и защищает интересы всего общества и интересы правящих кругов...».

Характерными чертами государства является наличие выделенного из общества и стоящего над ним аппарата власти и управления, присутствие аппарата принуждения, состоящего из особых отрядов вооруженных людей – армии, полиции, разведки и др., формирование всякого рода принудительных учреждений (тюрьмы, лагери и др.). Наиболее полно и лаконично суть государства отражена в известном определении В.И.Ленина: «Государство есть машина для поддержания господства одного класса над другими».

Одной из основных форм функционирования государства является законотворческая деятельность. Принимаемые государством законы обязательны для исполнения его гражданами. А ещё Платон говорил: «...устанавливает же законы всякая власть в свою пользу: демократия – демократические законы, тирания – тиранические законы, так же в остальных случаях. Установив законы, объявляют их справедливыми для подвластных – это и есть как раз то, что полезно властям, а преступающего их, карают как нарушителя законов и справедливости».

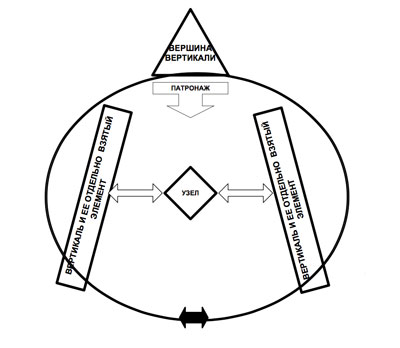

По прошествии многих веков после Платона, уже в наше время канадский писатель и философ Борис Кригер в своей «Кухонной философии» так характеризует суть и роль государства: «Государство не интересует благо отдельно взятого индивидуума. Несмотря на то, что индивидуум, как утверждал Руссо, отдает всего себя, свои права и свободу во власть государства, взамен он получает, в лучшем случае, заботу о благе общества в целом. Свободой и даже жизнью отдельного индивидуума любое государство всегда может пренебречь».

Таким образом, государство вырабатывает стратегию развития общества в интересах правящего класса, разрабатывает и принимает все меры по сохранению установленного им порядка, определяет идеологию и навязывает образ жизни для каждого индивидуума. Для достижения своих целей государство пускает в ход все имеющиеся в его распоряжении средства вплоть до вооруженного воздействия и военных действий.

Как и все предшествующие формации, капитализм проходит свой путь развития.

Последняя треть XIX века ознаменовалась рядом крупных научных открытий и технических достижений в важнейших хозяйственных отраслях: машиностроении, металлургии, электротехнической промышленности и др.

В конце XIX - начале XX века наступил период, когда концентрация и централизация капитала и производства вызвали появление монополий. Монополия пришла на смену свободной конкуренции.

Классики марксизма-ленинизма выделяли три этапа в развитии монополий: первый этап относится к 60 - 70-м годам XIX века, когда свободная конкуренция достигла высшей ступени, а монополии представляли собой единичное мало заметное явление. Второй этап охватывает период после экономического кризиса 1873 года и до конца XIX века.

В это время монополии получили широкое распространение, но были ещё нестабильны. Третий этап начался в период промышленного подъема конца XIX века и продолжается после кризиса 1900-1903 г.г., когда концентрация производства ещё более усилилась и монополии приобрели решающее значение в хозяйственной жизни. Именно на этом этапе промышленный капитализм превратился в империализм.

Монополизируя новейшие технические достижения, улучшая качество продукции и снижая издержки производства, монополии получают огромное преимущество по сравнению с немонополизированными предприятиями. Но добиваются они монопольной прибыли не только этими средствами. Используя своё экономическое господство, они устанавливают монопольные цены, устраняют конкурентов методами насилия, широко используют государство. Как образно сказал В.И.Ленин, «империализм есть монополистический капитализм».

По сравнению с домонополистическим капитализмом, империализм является более высокой стадией развития капиталистической формации, для которой характерно:

-

господство монополий, сосредотачивающих в своих руках основную долю производства и реализации товаров;

-

монопольное владение источниками сырья;

-

установление господства финансовой олигархии в экономической и политической жизни;

-

мировое разделение на зоны влияния монополий.

Великая октябрьская социалистическая революция в России нарушила устоявшийся ход развития человечества. Она ознаменовала переход к новой формации, имя которой – коммунизм. При этом преобразование капиталистического общества происходит в особый переходный период и завершается построением социализма, являющегося первой фазой коммунистического способа производства.

В документах состоявшегося в 1957 году Совещания представителей коммунистических и рабочих партий социалистических стран сформулированы основные закономерности преобразования капиталистического общества в социалистическое:

руководство трудящимися массами со стороны рабочего класса, ядром которого является марксистско-ленинская партия, в проведении пролетарской революции в той или иной форме и установлении диктатуры пролетариата в той или иной форме:

- союз рабочего класса с основной массой крестьянства и другими слоями трудящихся;

- ликвидация капиталистической собственности и установление общественной собственности на основные средства производства;

- постепенное социалистическое преобразование сельского хозяйства;

- планомерное развитие народного хозяйства, направленное на построение социализма и коммунизма, на повышение жизненного уровня трудящихся;

- осуществление социалистической революции в области идеологии и культуры и создание многочисленной интеллигенции, преданной рабочему классу трудовому народу, делу социализма;

- ликвидация национального гнета и установление равноправия и братской дружбы между народами;

- защита завоеваний социализма от покушений внешних и внутренних врагов;

- солидарность рабочего класса каждой страны с рабочим классом других стран – пролетарский интернационализм.

Победа Октябрьской революции (1917 г.), успешные шаги строительства социалистических отношений и превращение на этой основе России (в смысле СССР) в самостоятельную сильную державу, интернациональная поддержка и усиление классовой борьбы за свои права внутри капиталистических стран не могли не обеспокоить их правящие круги. В результате начались поиски такой идеологии, которая бы если и не подорвала внутреннее положение в СССР, то, по крайней мере, сохранила бы сложившийся порядок капиталистических отношений.

В качестве такой идеологии выступил фашизм. Основателем его считается Бенито Муссолини (полное имя – Бенито Амилькаре Муссолини). С юношеских лет он увлекался социалистическими идеями и даже состоял в социалистической партии Италии, но в 1914 году был исключен за действия, противоречащие уставным требованиям.

Отойдя от идей социализма, Муссолини в марте 1919 года в Милане провел учредительное собрание новой организации «Итальянский союз борьбы» (Fasci italiani combattimento), который в ноябре 1921 года был преобразован в национальную фашистскую партию.

Название партии произошло от итальянского слова fascio (фашио) – «союз». Это слово, в свою очередь, восходит к латинскому fascis – «связка, пучок», которым, в частности, обозначались символы магической власти – фасции, связки розг с воткнутым топором. Изображение фасций стало символом движения Муссолини, аппелировавшего к имперским традициям Древнего Рима.

Первым фашистом по утверждению Муссолини был Юлий Цезарь.

Благородный лозунг объединения народа, конечно же, находил соответствующий отклик в душах людей.

Всё возрастающий авторитет партии и численный рост её рядов позволили Муссолини организовать в октябре 1922 года многотысячный поход протеста на Рим.

Угроза возможной гражданской войны и страх перед дворцовым переворотом со стороны итальянской экономической элиты вынудил короля Виктора Эмануила III назначить Муссолини премьер-министром Италии.

Таким образом, фашизм практически захватил власть в Италии и стал государственной идеологией, теоретические основы которой Муссолини изложил в 1932 году в своей работе «Доктрина фашизма». С литературной точки зрения это бездарное творение, с непоследовательным и противоречивым изложением материала. Работа весьма тенденциозна, но никакого отношения к науке не имеет и не может называться «доктриной» (учением). Тем не менее, необходимо более детально и пристально рассмотреть её содержание.

Структурно доктрина состоит из двух частей. В первой части излагаются «основные идеи» фашизма. Симптоматично, что основу фашизма составляют тринадцать идей, а это число (13) по многим народным приметам не приносит удачи. Философия фашизма декларируется, как познание человека и окружающей его реальности. Муссолини утверждает, что «как всякая цельная политическая концепция, фашизм есть одновременно действие и мысль: действие, которому присуща доктрина и доктрина, которая, возникнув на основе данной системы исторических сил, включается в последнюю и затем действует в качестве внутренней силы».

В переводе на простой язык это означает, что фашизм выступает в качестве движущей силы общества, а его идейное содержание возвышает доктрину «...до значения истины в истории высшей мысли», т.е. до истины в последней инстанции. Далее Муссолини заявляет: «Что бы знать людей нужно знать человека, а чтобы знать человека, нужно знать реальность и её законы. Не существует понятия государства, которое, в основе, не было бы понятием жизни. Это есть философия или интуиция, идейная система, развивающаяся в логическую конструкцию или выражающаяся в видении или в вере, но это всегда, по крайней мере, в возможности органичное учение о мире».

Таким образом, в качестве одной из основных идей фашизма выступает его философия, проповедующая познание человека в единстве с окружающей его реальностью.

Определяя фашизм, как многоаспектное явление (это и партийная организация, и воспитательная система, и научная дисциплина) делается попытка представить его в виде духовного начала жизни.

«Мир для фашизма есть мир не только материальный, манифестирующий себя лишь внешне, в котором человек, являющийся независимым индивидом, отдельным от всех других, руководится естественным законом, инстинктивно влекущим его к эгоистической жизни и минутному наслаждению.

Для фашизма человек это индивид, единый с нацией, отечеством, подчиняющийся моральному закону, связующему индивидов через традицию, историческую миссию и парализующему жизненный инстинкт, ... что бы в сознании долга создать высшую жизнь, свободную от границ времени и пространства. В этой жизни индивид путем самоотрицания, жертвы частными интересами, даже подвигом смерти осуществляет чисто духовное бытие, в чем и заключается его человеческая сущность».

Нет необходимости комментировать подобную идею, её смысл и содержание говорят сами за себя.

Все остальные положения доктрины так или иначе связаны с этими двумя идеями и отражают отношение идеологов фашизма к жизни.

Прежде всего, проповедуется, что жизнь есть борьба и «фашизм желает человека активного, со всей энергией отдающегося действию, мужественно сознающего предстоящие ему трудности и готового их победить. Он понимает жизнь, как борьбу, помня, что человеку следует завоевать себе достойную жизнь, создавая, прежде всего из себя самого орудие (физическое, моральное, интеллектуальное) для её устранения. Это верно, как для отдельного человека, так и для нации и для человечества вообще». Декларируются положения о признании на определенных условиях моральных, религиозных и этических понятий жизни.

Свободу доктрина рассматривает, как «единственную свободу, которая может быть серьёзным фактом, именно за свободу государства и свободу индивида в государстве... В этом смысле фашизм тоталитарен и фашистское государство, как синтез и единство всех ценностей, истолковывает и развивает всю народную жизнь, а так же усиливает её ритм».

Доктрина выступает против социализма и демократии, обвиняя их в лживости, считая их убеждения утопическими.

С далеко идущими замыслами фашизм трактует понятие нации, как «...множество, объединенное одной идеей, каковая есть воля к существованию и господству, т.е. самосознание, следовательно, и личность».

На этой основе обосновывается новая суть государства, его роль в жизни общества. «Фашистское государство - высшая и самая мощная форма личности, есть сила, но сила духовная. Она синтезирует все формы моральной и интеллектуальной жизни человека... Государство есть внутренняя форма и норма, дисциплинирующая всю личность и охватывающая, как её волю, так и разум.

...Не нация создает государство, как это провозглашает старое натуралистическое понимание, легшее в основу национальных государств XIX века. Наоборот, государство создает нацию, давая волю, а, следовательно, эффективное существование народу, сознающему собственное моральное единство...

Поэтому государство есть не только правящая власть, оно есть так же сила, осуществляющая вовне свою волю и заставляющая признавать и уважать себя... отсюда организация и экспансия, хотя бы в возможности».

И, наконец, фашизм наделяется не только законодательными, но и воспитательными функциями. Его целью является «переделать не форму человеческой жизни, но её содержание, самого человека, характер, веру» под эгидой единения, силы и справедливости.

После рассмотрения идейной базы фашизма читателю представляется Политическая и социальная доктрина», в которой определяется линия поведения общества в целом.

Фашизм выступает против пацифизма и не верит в возможность устойчивого мира. «Только война напрягает до высшей степени все человеческие силы и налагает печать благородства на народы, имеющие смелость предпринять таковую».

Исходя из этого тезиса «фашизм отвергает мировые объятия и, живя в общении с цивилизованными народами, он не дает обмануть себя изменчивой и обманчивой внешностью, бдительный и недоверчивый он глядит им в глаза и следит за состоянием их духа и за сменой их интересов».

В области внутренней политики важнейшее место занимает борьба против либерализма, демократизации общества и, особенно, большевизма. В этой борьбе все средства хороши, в том числе «карательные экспедиции».

Что касается социальной политики, то доктриной ей не уделяется должного внимания. Можно выделить лишь некоторые моменты. Выступая против исторического материализма и классовой борьбы, фашизм отрицает равенство: - «благосостояние – счастье», что превратило бы людей в скотов, думающих об одном: быть довольными и насыщенными, т.е. ограниченными простой и чисто растительной жизнью». «Фашизм отрицает неизбежную классовую борьбу, естественное порождение подобного экономического понимания истории, и, прежде всего, он отрицает, что классовая борьба является преобладающим элементом социальных изменений». В то же время «фашизм признает реальные требования, из которых берут начало социалистическое и профсоюзное движения, и реализует их в корпоративной системе интересов, согласованных в единстве государства».

«Фашизм отрицает, что число, просто как таковое может управлять человеческим обществом; он отрицает, что это число посредством периодических консультаций может править; он утверждает, что неравенство неизбежно, благотворно и благодетельно для людей, которые не могут быть уравнены механическим и внешним фактом, каковым является всеобщее голосование».

В заключение в доктрине формулируется миссия государства и определяется конечная цель фашизма: «Государство, как его понимает и осуществляет фашизм, является фактом духовным и моральным, так как оно выявляет собой политическую, юридическую и экономическую организацию нации;... Это государство воспитывает граждан в гражданских добродетелях, оно дает им сознание своей миссии и побуждает их к единению, гармонизирует интересы по принципу справедливости; обеспечивает преемственность завоеваний мысли в области знания, искусства, права, гуманной солидарности; возносит людей от элементарной, примитивной жизни к высотам человеческой мощи, т.е. к империи...».

Говоря об отношении фашизма к капитализму, доктрина утверждает, что только «государство способно разрешить драматические противоречия капитализма. Так называемый кризис может быть разрешен только государством и внутри государства». Отсюда следует, что капитализм, для того чтобы выжить, вынужден вступать с фашизмом в корпоративные отношения, что в свою очередь позволяет имперской нации «управлять прямо или косвенно другими нациями, без необходимости завоевания даже одного километра территории».

«Для фашизма стремление к империи, т.е. к национальному распространению, является жизненным проявлением; обратное, «сидение дома», есть признаки упадка. Народы, возвышающиеся и возрождающиеся, являются империалистами; умирающие народы отказываются от всяких претензий».

Несмотря на сумбурный характер изложения, непоследовательность в суждениях, декларативность основных положений, нередко лживость и тенденциозность заявлений представляется возможным сделать следующие выводы:

-

скомпилированная из отдельных фрагментов: либеральных, социалистических и демократических программ доктрина трактует фашизм как идеологию и как форму организации общества;

-

фашистское государство есть все, а отдельный человек (индивид) – ничто;

-

фашистское государство есть тоталитарное государство со всеми вытекающими отсюда последствиями;

-

насилие вплоть до открытого террора и как следствие страх есть главное условие единения общества;

-

фашистское государство регулирует свободы своих граждан «...оно граничило бесполезные и вредные свободы и сохранило существенные. Судить в этой области может не индивид, а только государство» фашистская идеология направлена на формирование массового «стадного» сознания, контролируемого и управляемого определенным набором идеологических инструментов и механизмов;

-

экспансия и война – неотъемлемые атрибуты фашизма. «Чтобы нация оставалась здоровой, она должна воевать каждые двадцать пять лет»;

-

объявляя «фашистскую» идеологию всеобъемлющей истиной в последней инстанции, доктрина утверждает неизбежность слияния фашизма и капитализма в корпоративном экстазе.

Фашизм многолик, но в каждом случае присутствуют указанные признаки. Интерес к фашизму как общественному явлению постоянно возрастает. Появляющиеся аналитические политологические работы подчеркивают различие между фашизмом Муссолини и фашизмом Гитлера, вплоть до требования не смешивать эти различные идеологические площадки. Так в статье «Доктрина фашизма и пропаганда нацизма» доктора политических наук А.Н. Савельева говорится следующее:

«Как мы видим, фашизм эмоционален, но не иррационален, утопичен, но не абсурден. Его доктрина находится в рамках традиции европейской мысли и адекватна условиям начала ХХ века. Более того, есть веские основания считать, что фашизм зачерпывает интеллектуальную и культурную традицию еще глубже, стремясь подражать Древней Греции. Но одновременно здесь лежит и причина несостоятельности фашистской доктрины для нацистского государства, которое нестало по-настоящему фашистским – консервативно революционным, глубоко национальным. Холодная фигурность, телесность греческой культуры могла быть средством возбуждения эстетического чувства при угасающей религиозности, средством возвращения к религиозности через реанимацию духа нации в древних образах. Но эти образы не создавали пафоса экспансии и партийной тирании, которые сами собой вошли в политическую практику европейских государств, собирающихся войной решить проблемы, оставленные после прежней войны. Военные авантюры и масштабный террор никак не были связаны с культурно-государственной парадигмой фашизма. Нацизм стал извращением консервативной доктрины, выпестованной Европой, болезненным ответом на чумную заразу либерализма и марксизма, авантюрной реакцией на чужие авантюры, террористическим методом в ответ на внешний террор. Нацизм вышел за пределы фашизма, чтобы погибнуть и погубить вместе с собой перспективу развития Европы по пути уважения собственных культурных традиций и сбережения собственных наций.

Для нацистского государства важна была не доктрина, а пробуждение архетипов нации. Только такую, грезящую образами древних богов и героев нацию, можно было двинуть к решению масштабных проблем – от преодоления безработицы и подавления коммунистического движения внутри страны до завоевания Европы. Не важен смысл национального мифа, важно состояние возбуждения, которое он принес. Содержание мифа, содержание доктрины забывается, как только градус возбуждения пройден, национальный дух поднят мифом и живет самостоятельной жизнью, экзальтированная национальная идентичность стала самостоятельной реальностью. Дальше в ход идут символические инструменты, освещающие героическим пафосом самые прозаические движения государства».

Такой вывод был сделан Савельевым в силу определенного ракурса рассмотрения им явления Фашизма. Несмотря на различия в декларируемой идеологической основе фашизма Муссолини и нацизма Гитлера, эти режимы отстроены по одной и той же структуре, которая представляет собой формацию организации общественной жизни в определенных условиях и на определенном уровне развития с учетом накопленных действующих общественных противоречий.

В статье Александра Тарасова «Фашизмов много, и чем дальше, тем они все менее отличимы от «обычного капитализма» дано расширенное освещение проявления этой формации.

Он пишет, что всегда существовал (и сегодня существует) большой набор разных фашизмов, зачастую конкурентных друг другу - и даже враждебных, причем враждебных до такой степени, что сторонники одного фашизма норовят полностью истребить сторонников другого. Хотя говорить, о том, что он существовал до появления самого термина «фашизм» было бы несколько абсурдно, правильнее будет говорить о проявлениях отдельных элементов фашизма.

Так повелось еще с 30-х гг. XX в., когда казалось, что есть всего 3 варианта фашизма: нацизм, итальянский фашизм и франкизм. Эти три фашизма часто именуют "классическими", а все остальные считаются "неклассическими". "Классические" фашизмы имеют некоторые общие черты: все они - движения "среднего класса", предъявляющего претензии на политическую власть - в ущерб традиционным элитам и в противодействие "социальным низам" (рабочим, крестьянам), - причем движения массовые, создавшие собственную, отличную от традиционного консерватизма, идеологию и использующие революционные методы борьбы против левого революционного лагеря. Но дальше начинаются резкие различия даже между "классическими" фашизмами. Нацизм опирался на городской "средний класс"; строил иерархическое технократическое военное индустриальное государство (в идеале - гигантский военный завод); поддерживался (и приводился к власти) промышленным капиталом; был ориентирован на языческую мистику и расовую чистоту; рассматривал свою "революцию" как эксперимент по ускоренной модернизации; ставил государство в подчинение партии. Итальянский фашизм опирался на сельский "средний класс"; строил патерналистское "корпоративное государство"; поддерживался (и приводился к власти) преимущественно сельскохозяйственным крупным капиталом; был ориентирован на католицизм и внешний национализм (средиземноморский империализм); рассматривал свою "революцию" как национально-превентивную - с целью недопущения "большевизации" Италии; ставил партию в подчинение государству. Франкизм еще более откровенно опирался на сельский "средний класс", чем итальянский фашизм, но также и на колониальные круги и военщину; поддерживался (и приводился к власти) феодальной элитой; строил патриархально-монархическое государство; был ориентирован на воинствующий (антимасонский) католицизм; рассматривал свою "революцию" как радикальный способ вернуть Испанию к временам средневековой мировой империи.

Сторонники разных фашизмов истребляли друг друга. В Австрии в феврале 1934 г. сначала к власти пришли сторонники итальянского фашизма - австрофашисты (хеймверовцы), но уже в июле нацисты организовали путч и убили канцлера Э. Дольфуса, а кончилась борьба разгромом австрофашизма и аншлюсом. В Венгрии сторонники итальянского фашизма - хунгаристы во главе с адмиралом Хорти - были в 1944 г. свергнуты венгерскими нацистами - нилашистами во главе с Салаши. В Румынии противоборство между сторонниками итальянского фашизма и нацизма - "зеленорубашечниками", "железногвардейцами", Антонеску и Хорией Симой - вылилось во взаимный массовый террор и форменную гражданскую войну.

После II Мировой войны правящие элиты уже ни разу не повторили своей довоенной ошибки - не сделали ставку в борьбе с социальной революцией на движения "классического" фашизма: оказалось, что эти экстремистские движения "среднего класса", придя к власти, легко выходят из-под контроля. Поэтому все послевоенные фашистские режимы (исключая франкистский, который, бюрократизировавшись, быстро утратил всякую связь с массовым движением) уже были "неклассическими".

"Неклассические" фашизмы существовали еще до II Мировой войны. Скажем, португальский салазаровский фашизм был первым примером впоследствии очень распространенного военного фашизма, когда традиционные консервативные элиты руками армии устанавливают фашистскую власть, а затем уже сам режим начинает фашизацию общества, создавая "под себя" фашистские партии и движения. Искусственное происхождение такого фашизма определяет, как правило, его клерикальный, патриархальный, традиционный (а не революционный, как у нацистов) характер. Во второй половине XX в. такие режимы десятками возникали в странах "третьего мира".

Другими вариантами еще довоенного "неклассического" фашизма были монархо- фашизм и крестьянский (бауэровский, кулацкий) фашизм, распространившиеся в странах Восточной Европы (в том числе и в лимитрофах). Это также были фашистские движения (а затем и режимы) с очень ограниченной социальной базой, не сумевшие мобилизовать массы, а пришедшие к власти с помощью традиционных элит (хотя иногда и в результате государственных переворотов), испуганных "красной опасностью". Быстрое включение этих партий и режимов в орбиту итальянского и германского влияния замаскировало их своеобразие, с одной стороны, и не дало им развиться в самостоятельное явление - с другой.

Во Франции до войны между собой конкурировало несколько разных фашизмов: французский вариант итальянского ("франсизм" и др.), французский вариант нацизма (Французская народная партия и др.), французский вариант франкизма ("кагуляры") и, наконец, оригинальный аристократически-элитарный фашизм "Аксьон франсэз", близкий к монархо-фашизму.

После II Мировой войны "неклассический" фашизм был представлен в основном режимами "зависимого" фашизма, или, по другой терминологии - "наведенного" фашизма (имеется в виду - наведенного извне, из-за границы). Как правило, это были ультраправые режимы в странах "третьего мира", установленные путем военных переворотов (военный фашизм) по указанию и на деньги стран "первого мира", западных демократий (чаще всего - Вашингтона). Непосредственной причиной создания таких режимов служила либо необходимость свергнуть какое-то уже существующее левое (или просто антиамериканское) правительство (в Бразилии, Гватемале, Чили и т.п.) либо не допустить прихода левых к власти.

Поскольку "зависимый" фашизм зависел от "демократической метрополии", то часто при фашистских режимах соблюдался в той или иной степени "демократический декорум": существовали парламент, многопартийная система, проводились "выборы". Разумеется, это была в большей или меньшей степени бутафория (в Парагвае при Стресснере вопрос "сожительства" фашизма с демократией решался просто и изящно: в стране всегда действовало военное положение, за исключением одного дня - дня выборов).

Специально для облегчения создания режимов "зависимого" фашизма в силовых структурах стран "третьего мира" активно насаждалась фашистская идеология. Армия, полиция и спецслужбы превращались в некое подобие фашистских партий без самих партий. Задним числом, уже после военного переворота, выяснилось, что убежденных фашистов в чилийской армии было гораздо больше, чем во всех "гражданских" фашистских организациях в Чили. То же самое выяснилось задним числом в отношении бразильской полиции и военной контрразведки.

"Зависимый" фашизм перебрасывал мостик к праволиберальным режимам, движениям и доктринам, "размывая" понятие фашизма и делая его "более приемлемым" для либералов. Так, режим Сомосы, насажденный в Никарагуа североамериканцами, идеологически ориентировался на европейский фашизм и даже помогал уругвайским фашистам готовить переворот - и в то же время выступал в качестве стратегического союзника США в регионе и формально находился в состоянии войны с "державами Оси".

В Европе первым режимом "зависимого" фашизма был послевоенный пробританский режим в Греции, где после освобождения страны от немецких войск началась гражданская война. Британские лейбористы клеймили Черчилля за поддержку в Греции "монархо-фашистов" и "нацистских коллаборационистов", но, придя в 1945 г. к власти, сами поддержали тех же "монархо-фашистов" и "нацистских коллаборационистов".

Еще одним вариантом "неклассического" фашизма являются "новые правые", возникшие в конце 60-х гг. (первоначально во Франции в виде группы "ГРЕСЕ"). "Новые правые" использовали опыт так называемого двубортного фашизма - европейского респектабельного парламентского фашизма, соединявшего фашистскую идеологию с правоконсервативной практикой в условиях парламентской демократии. "Новые правые" решили обновить фашистскую теорию за счет отказа от примитивного расизма, примитивного универсализма и социальной демагогии. Они заменили представление о расовом превосходстве представлением о несовместимости разных рас, признали ценность меньшинств (национальных и сексуальных) и вопросов экологии, сформулировали, по сути, постмодернистскую точку зрения на историю и цивилизацию и сделали фашистскую доктрину фактически неотличимой от доктрины неолиберализма в духе Хайека и Мизеса. Политически взгляды "новых правых" совпали со взглядами практиков неолиберализма эпохи рейганомики и тэтчеризма. Не случайно режим Пиночета (режим "зависимого фашизма") характеризуется также как режим "военного тэтчеризма". Даже основополагающие взгляды, публично высказывавшиеся Тэтчер и Пиночетом, часто оказывались идентичными (например, и тот, и другая отказывались признавать существование общества - что являлось, на самом деле, всего лишь повторением доктрины итальянского фашизма). Именно партии и движения, соединявшие идеи "новых правых" с неолиберализмом, добивались в последнее время больших успехов на выборах в Западной Европе: Национальный фронт Ж.-М. Ле Пена во Франции, партия П. Фортейна в Нидерландах, Партия свободы Й. Хайдера в Австрии и т.д. (показательно, кстати, что Партия свободы входит в Либеральный Интернационал!).

Фашизмы как набор близкородственных общественных феноменов прекрасно уживаются с любым цветом кожи и любой религией. Лидеры НСДАП были германскими язычниками, но официальная программа партии ("25 пунктов") выступала за "позитивное" (то есть не разделенное на церкви, экуменическое) христианство, а большинство членов НСДАП было протестантами и католиками; итальянские, испанские, латиноамериканские фашизмы носили подчеркнуто католический характер; греческий и румынские фашизмы были воинствующе православными; гаитянский фашизм Дювалье были вудуистским; японские фашисты, как правило, синтоисты; существуют мусульманские, индуистские (вишнуистские), иудаистские, буддистские (на Шри-Ланке) фашистские организации. Правда, пока еще не было атеистических фашистских движений.

Фашизм не идентичен белому расизму, как видно из опыта Гаити, режима Мобуту в Заире и совершенно фашистской по идеологии ФНЛА Холдена Роберто в Анголе. Тем более необязательным является антисемитизм (фашистские режимы в Центральной Америке были произраильскими, не говоря уже о собственно еврейских фашистских организациях, таких как движение "Ках" или "Кахане хай"). Но любому фашизму обязательно присущи установки на воинствующий антикоммунизм; милитаризм (в узком смысле, то есть на восхваление армии и армейских порядков и перенесение их в гражданскую жизнь); воинствующие ксенофобия, расизм, национализм (идеологическая составляющая, то есть такие, которые активно направлены против кого-то: иммигрантов в современной Европе, чернокожих в США или ЮАР, индейцев в Гватемале и Чили, тамилов на Шри-Ланке и т.п.); теоретический элитаризм (то есть отрицание принципа всеобщего равенства); обывательский культурный примитивизм (то есть неприятие культуры во всей ее сложности и полноте).

Приведенная мозаика проявления фашизма свидетельствует о поиске и формировании эффективной стратегии борьбы с большевизмом и реального укрепления власти капитала.

Практически библейские заповеди обустройства российского общества нашли отклик и поддержку во всем мире. Во многих странах назревала революционная ситуация и международный капитал осознавал возможность потери власти и полного своего краха.

В этих условиях он (капитал) предпринял все мыслимые и немыслимые меры по предотвращению крушения капиталистической системы, по устранению большевизма и ликвидации революционной ситуации в мире и в России.

Поддержка гражданской войны, прямые военные «антантовские» вторжения, заговоры и путчи успеха не принесли. Большевизм в России продолжал успешно укрепляться, и капитал привлек фашизм в качестве защитника «Общества» от большевистской угрозы.

Наиболее полно и глубоко роль Капитала в становлении фашизма оценил в свое время Г.Димитров на 7 Всемирном конгрессе коммунистического интернационала 2 августа 1935 г. (источник: Политический отчет ЦК БРП к V съезду партии, 19 декабря 1948 г.): «В условиях разразившегося глубочайшего экономического кризиса, резкого обострения общего кризиса капитализма (авт.: кризис капитализма в продолжающемся обнищании народа и продолжающемся наращивании капиталов узкой группки финансовых олигархов), революционизирования трудящихся масс фашизм перешел к широкому наступлению. Господствующая буржуазия все больше ищет спасения в фашизме в целях осуществления исключительных грабительских мер против трудящихся, подготовки хищнической империалистической воины, нападении на Советский Союз, порабощении и раздела Китая и на основе всего этого — предотвращении революции.

Империалистические круги пытаются переложить всю тяжесть кризиса на плечи трудящихся. Для этого им нужен фашизм.

Они стараются разрешить проблему рынков за счет порабощения слабых народов, увеличения колониального гнета и нового передела мира путем войны. Для этого им нужен фашизм».

«Фашизм — это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм — это власть самого финансового капитала... Необходимо особенно сильно подчеркивать этот подлинный характер фашизма, потому что маскировка социальной демагогией дала возможность фашизму увлечь за собой в ряде стран выбитые кризисом из колеи массы мелкой буржуазии и даже некоторые части наиболее отсталых слоев пролетариата, которые никогда бы не пошли за фашизмом, если бы понимали его действительный классовый характер, его настоящую природу».

Международный капитал всячески потакал экспансионистской политике фашизма, который, в конце концов, развязал Вторую мировую войну.

В слепой злобе к большевизму, в желании увековечить господство капитала опекуны фашизма не учли его первобытный «пещерный» характер, имперских устремлений его вождей. В результате была создана коалиция для борьбы теперь уже с фашизмом как с идеологическим течением, утопившем Европу в терроре.

Коалиция одержала победу, но эта победа досталась слишком дорогой ценой для человечества. Последствия войны сказываются до сих пор. Фашизм был заклеймен как античеловеческий режим, его руководство и исполнители понесли заслуженную кару. Пропагандирование идей фашизма было запрещено во всем мире.

После войны Советский Союз как оплот большевизма не только восстановил свое хозяйство, но и вошел в число ведущих мировых держав. Не считаться с такой державой, а тем более игнорировать ее, было невозможно. Авторитет СССР, его влияние в мире были чрезвычайно велики. Но международный капитал осознавал, что в России строится общество нового типа, формируется новая общественно-политическая формация, которая рано или поздно должна заменить капиталистическую.

Понимая, что силовыми методами ситуацию не изменить капитализм приступил к длительной осаде. Здесь, как нельзя кстати, пригодилась тактика фашизма. Нужно было создать новую идеологию: идеологию потребительского образа жизни, жизнь ради удовольствий (секс, наркотики и рок-н-ролл), представить т.н. «Западный образ жизни» в самых радужных красках. На идеологическом фронте в ход пускались и ложь, и критика, и пропаганда. Для примера достаточно вспомнить круглосуточное вещание радиостанции «Голос Америки», постоянную возню вокруг «железного занавеса» и многое другое.

Но особое внимание уделялось психологической обработке населения России и особенно молодого поколения.

В результате осада принесла свои плоды, Союз Советских Социалистических Республик (СССР) развалился. Но такой исход не есть результат невидимой войны, хотя она и внесла немалую лепту в этот процесс. Распад великой державы был исторически обусловлен. Как отдельная общественно-политическая формация она не зародилась в недрах старой капиталистической системы и не прошла предначертанный ей период эволюции. Поэтому в качестве управляющего механизма была использована старая структура в форме государства, основной функцией которого оставалось насилие с целью поддержания господства одних над другими. Но самая главная причина падения социализма состоит в несоответствии уровня общественного сознания требованиям нового порядка бытия.

Но и на этом осада не закончилась. Более того прессинг со стороны международного каптала усиливается, что в значительной степени обусловливается и резким сокращением жизненно важных природных ресурсов на планете.

Инструментарий по сохранению и поддержанию господства капитала постоянно совершенствуется и расширяется. На нынешнем этапе в качестве такого универсального инструмента выступают Деньги.

Как уже говорилось выше, деньги появились в процессе развития обменных процессов, когда обмен вышел за пределы местного рынка и возникла необходимость употребления универсального товара, который отвечал бы всем требованиям обменных процессов. Отсюда следует, что деньги представляют собой законченную форму всеобщего эквивалента, особый товар, с потребительной стоимостью которого неразрывно связана эквивалентная форма стоимости.

Эволюция денег теснейшим образом связана с эволюцией общественно- политического обустройства человечества.

Сущность денег выражается в функциях, которые они выполняют в процессе товарного производства и обращения. Традиционно рассматриваются следующие функции денег, соответствующие определенному уровню развития общественного производства:

Первая функция денег состоит в соизмерении стоимости товаров и выступает в качестве меры стоимости. Стоимость товаров и выступает в качестве меры стоимости. Стоимость товаров измеряется золотом, поскольку и на товары и на золото затрачивается общественный труд.

Стоимость товара, выраженная в деньгах, есть цена товара, которая в свою очередь отражает эквивалентность стоимости определенной массы золота стоимости определенного количества товара. Цена товара соответствует его стоимости только лишь при совпадении спроса и предложения, в противном случае неизбежно отклонение цены от стоимости.

В роли денежной единицы государством устанавливается определенное весовое количество золота. Эта денежная единица называется масштабом цен. Все цены товаров выражаются в определенном количестве весовых единиц золота.

Выполняя функцию средства обращения, деньги обеспечивают движение товаров между производителями и потребителями. Превращение товара в деньги означает общественное признание труда, вложенного в его производство. При этом неизбежна возможность разрыва актов купли-продажи во времени.

Как средство обращения деньги функционируют скоротечно. Обслужив одну товарную сделку, они затем обслуживают следующую сделку и т.д. Скоротечность функции обращения позволяет заменить полноценные деньги на суррогатные в виде металлических и бумажных носителей.

В процессе товарного обращения покупатель может оплачивать сделку не в момент свершения операций, а в заранее оговоренные сроки, т.е. с отсрочкой платежа. Деньги поступают в оборот только через известное время. Тем самым деньги исполняют функцию средств платежа.

Функционирование денег как средства платежа не ограничивается пределами товарного обращения. Развитие кредита и кредитной системы резко расширяет платежную среду. При крупных торговых сделках деньги выступают преимущественно в форме средства платежа. Развитие кредитных отношений создает возможности погашения долгов путем взаимного зачета долговых обязательств без привлечения наличных денег. Такая система расчетов несет в себе противоречие, присущее самой природе отношений товаропроизводителей между собой. Если один должник оказывается не в состоянии произвести платеж товаропроизводителю в установленное время, то этот товаропроизводитель в свою очередь становиться не платежеспособным должником перед другим продавцом и т.д. Подобно цепной реакции такие обстоятельства затрагивают интересы большого числа товаропроизводителей, продавших свои товары в кредит. С особой остротой эти противоречия проявляются в период экономических кризисов перепроизводства.

В силу различных причин процесс обращения может прерываться и функция денег как средства обращения приостанавливается, а сами деньги в этот период могут накапливаться. В этом случае они начинают исполнять функцию образования сокровищ. В качестве сокровища деньги выступают как представитель богатства вообще.

Внутри любой страны денежный товар при выполнении им определенных функций может быть заменен знаками стоимости. Международный платежный оборот предполагает функционирование денег в их натуральной форме. В роли мировых денег выступает золото.

С развитием мировой торговли и кредитных отношений валюта страны, имеющей высокий удельный вес в этой торговле и представляющей значительные кредиты другим странам, получает значительные преимущества, потому что расчеты между такими странами осуществляются в этой валюте.

Кроме того, развитие мировых экономических связей приводит к появлению различных международных средств расчетов, замещающих золото. Но поскольку мировые деньги по самой своей природе должны выступать непосредственно как золото, постольку средства расчетов, представляющие мировые деньги, должны быть свободно обратимы в золото.

Приведенные в кратком обзоре функции денег являются классическими и подробно рассмотрены в литературе. Но это экономическая сторона денег. Между тем деньги отражают определенные общественные отношения между людьми и, следовательно, денежное обращение не просто технический, а общественный процесс. В условиях государственного устроения общественные отношения в действительности превращаются в общественно-политические отношения, в которых важную роль играет финансовая система. Именно через нее крупный капитал наделяет деньги опосредованными функциями, делает их (деньги) основным средством для укрепления свой власти и сохранения своего жизненного ресурса.

В современном обществе деньги приобрели тоталитарный характер. Подобно тоталитарному государству они устанавливают абсолютный (тотальный) контроль практически над всеми сторонами жизни каждого человека. Это настолько очевидно, что доказывать это просто бессмысленно.

Экспансионистская функция денег в последние десятилетия приобрела особую значимость. В апреле 2009 года на саммите «Большой двадцатки» лидеры стран-участниц договорились бороться с кризисом сообща. Как заявил премьер-министр Англии (Гордон Браун), человечество вступает в новую эру международного сотрудничества, в результате чего установится новый мировой порядок. На реализацию антикризисной программы, принятую на саммите, будут выделены средства в объеме 1 трлн. долларов США. Из них

250 млрд. долларов США выделяются через SDR (валюту МВФ), а еще полтриллиона 24 МВФ получит дополнительно. Оставшиеся 250 млрд. будут выделены для поддержания торговли. «Мы предпринимаем беспрецедентную финансовую экспансию, которая сохранит или создаст миллионы рабочих мест, которые были уничтожены по всему миру», - сказал Гордон Браун.

Участники саммита договорились о создании нового «Совета по финансовый стабильности». По заявлению Брауна: «Он должен повысить регулирование и наблюдение за всеми системно важными финансовыми институтами, инструментами и рынками». Звучит благородно и пахнет милосердием, но не надо забывать, что за всем этим стоит крупный капитал. Можно сказать, что приведенный пример есть приятное исключение. Гораздо сложнее обстоит дело в повседневной действительности.

Экспансионистские устремления международного капитала проявляются и в оказании финансовой помощи на обременительных условиях менее развитым странам, и размещение производственных мощностей, особенно «вредных» на территории других государств, и инвестиции в экономику и наращивание на этой основе своих активов.

Сюда же следует отнести локальные войны, правительственные перевороты, военные путчи и др., финансируемые крупным капиталом.

Понимая, что управление обществом и сохранение властных полномочий в необозримой перспективе (еще лучше – вечно), непосредственно зависит от уровня общественного сознания, вкладываются огромные деньги на формирование низкопробной массовой культуры. Особенно ярко это проявляется в шоу-бизнесе, когда представления проходят на площадках и стадионах при громадном скоплении доведенной до безумия молодежи.

Звезды шоу-бизнеса выставляют напоказ свои богатства и становятся кумирами мальчиков и девочек. А как же талант? Вопрос риторический.

Чего стоят передачи по телевидению, такие как «Наша Russia», «Дом-2», «Даешь молодежь», «Счастливы вместе» и др. Подобный перечень можно продолжать и продолжать. Призыв древних римлян «Хлеба и зрелищ» реализуется в новом обличии.

Развитие массового сознания в значительной степени зависит от образованности общества, от доступности и качества образования и прежде всего в сфере высшего образования. Платное обучение делает высшее образование недоступным для большей части населения, а недостаток средств ухудшает материально-техническую базу ВУЗов и, следовательно, ухудшает качество приобретаемых знаний. В погоне за деньгами ВУЗы захлестнула волна коммерциализации.

Дело доходит до того, что министр образования заявляет, что высшее образование только для элиты общества. Комментарии как говорится излишни. Насилие и страх, порождаемые деньгами, конечно, отличаются от физического воздействия, но от этого их суть не меняется. Человек боится потерять работу, потерять какую-никакую заработную плату и пресмыкается перед работодателем. Пенсионер, получая жалкие гроши, живет в постоянном страхе перед непрерывно повышающимися ценами.

В особо циничной форме насилие и страх порождаются так называемым «крышеванием», действиями «черных риелторов», прямым разбоем и грабежами. И самое печальное состоят в том, что в этом все больше участия принимают несовершеннолетние.

К числу наиболее негативных функций следует отнести чрезвычайное распространение коррупции и криминализация экономики и государственного управления.

Исследований на эту тему проведено достаточно много и приводить их здесь нецелесообразно. Однако скрытая от глаз функция исполняется исправно. Важно, что уровень негативного влияния на общество в целом и на органы государственного управления продолжает нарастать.

Таким образом деньги стали божеством, из простого обменного средства они превратились в того мифологического «золотого тельца», которому поклоняются все люди.

Наделение денег новыми функциями предопределило и новые финансовые отношения, новую финансовую систему.

Первоначально финансовая система формировалась с целью обеспечения бесперебойного функционирования общественного хозяйства. И если на первом этапе развития финансовой системы решались проблемы эффективного использования денег, где под эффективностью понималась полезность и потребность (спрос) производимых продуктов, то в последующем приоритеты сместились в сторону решения проблем получения максимальной прибыли. Понятие «финансовой системы» постепенно заменялось понятием «финансы».

«Главной основой финансов, как нового экономического явления становятся денежные доходы. Формирование, распределение и использование денежных доходов – вот, что порождает финансы. Кратко можно сказать, что финансы – это движение денежных доходов. В понятии дохода воплощаются и экономические и юридические признаки.

Экономические - поскольку доход обеспечивает реализацию любого вида потребностей всей экономической и общественной жизни; юридические – поскольку доход всегда кому-то принадлежит, он имеет владельца (находится в его собственности).

Финансовые отношения всегда затрагивают имущественные отношения. Это не только денежные отношения, но и отношения между различными собственниками. Субъект экономических отношений должен всегда быть владельцем дохода. Только денежный доход позволяет принимать определенные и самостоятельные решения в хозяйственной жизни и в других сферах деятельности. Именно распределяя и тратя денежный доход, каждый участник экономических отношений может реализовывать свои потребности, свою шкалу предпочтений, другими словами, реализовывать свои интересы» («Финансы», под ред. проф. С.И.Лушиной, проф. В.А.Слепова. М., Изд-во РЭА им Г.В.Плеханова, 2000г.).

Основными участниками кругооборота денежных доходов выступают:

- коммерческие организации, составляющие реальный сектор экономики. Здесь производится и реализуется основная масса товаров и оказываемых услуг для всего общества;

- бюджетные и некоммерческие организации, оказывающие услуги обществу за счет бюджетного и внешнего финансирования. Сюда относятся образовательные структуры, административные государственные органы управления, органы правопорядка, армия, благотворительные фонды и др.;

- население образует один из основных и важнейших субъектов денежного кругооборота. Оно – непосредственный участник распределения первичных и вторичных доходов, формирует существенную массу денежных накоплений. Часть населения может объединиться в различные группы и организации по интересам и осуществляют свою деятельность на основе самофинансирования;

- государство, уполномоченное обществом для контроля и регулирования финансовых отношений, получает огромные суммы доходов и осуществляет столь же огромные расходы;

- сервисная инфраструктура финансовой системы, как самостоятельный элемент кругооборота денежных доходов. В общем виде она представляется как финансовый рынок и включает государственные и коммерческие банки, различного рода финансово-кредитные компании и фирмы, биржи, страховые структуры и т.д. Здесь оперируют громадными денежными суммами, формируются колоссальные доходы. Считается, что денежный рынок оказывает услуги и обществу и подобно реальному сектору участвует в формировании валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

В условиях рыночных отношений коммерческие структуры главной целью своей деятельности ставят извлечение максимальной прибыли (чистого дохода). Достижение поставленной цели, как известно, возможно двумя путями: с одной стороны – снижение затрат на производство, а с другой – увеличение цены на реализацию. В первом случае требуется постоянное совершенствование производственных процессов при увеличении временного лага достижения наивысшей выгоды. Гораздо выгоднее решать проблемы доходности через повышение цены. Именно такой подход считается наиболее предпочтительным на современном этапе развития рыночных отношений в России.

Коммерческие организации идут на различного рода манипуляции информационного и конъюнктурного характера, вызывая тем самым у потребителя мнимое ощущение необходимости, ценности, важности, качества, дефицита продукции. В результате искусственно повышается спрос на товары, одновременно необоснованно повышаются цены, что в свою очередь ведет к неоправданному повышению доходов.

Если в реальном секторе экономики доходы формируются за счет эксплуатации труда и беспредела в ценообразовании, то в сервисной сфере – за счет эксплуатации эксплуататоров. Согласно данным официальных источников 75-80 процентов доходов банковской сферы составляют отчисления потребителей кредитов за использование заемных средств. Как и у всех субъектов финансовой системы, основная цель банков состоит в получении максимального дохода в кратчайшие сроки, что и определяет направление средств в отрасли, приносящие быстрые и большие доходы. Отсюда следуют перекосы и неравномерность в развитии других не менее важных отраслей промышленности. Кроме того, проводимая кредитная политика ставит в зависимость практически всю экономику страны со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Что касается бюджетных и некоммерческих организаций, то здесь прибыльность не является целью их функционирования. Их доходы формируются за счет государственного бюджета разных уровней и различных видов внешнего финансирования.

Основная роль государства в обеспечении кругооборота денежных доходов состоит в формировании соответствующей законодательной базы. За счет административного ресурса и мощного лоббирования отдельных групп в России создана «дырявая» законодательная база. Заложенное и поддерживаемое на государственном уровне несовершенство законодательства способствует сокрытию доходов и уходу от исполнения налоговых обязательств.

«Дырочное» законодательство ведет к нерациональному использованию бюджетных средств, а во многих случаях к прямым хищениям. По словам Президента России Медведева Д. А. размер хищения бюджетных средств только по исполнению госзаказов составляет около 1 трлн. рублей. Наблюдается повсеместная криминализация экономики, несмотря на все заявления высших государственных деятелей, коррупция во всех эшелонах власти не спадает. По данным МВФ теневая экономика России составляет 48,6 % ВВП страны. Другими словами половина ежегодных доходов общества не доходит до населения. Кроме того, особо следует отметить законодательную незащищенность работающего населения перед работодателями, что ставит его в полностью зависимое состояние.

В стране фактически ликвидирован государственный контроль и оценка качества товаров и оказываемых услуг, что наносит не только материальный и моральный урон, но и отрицательно сказывается на здоровье людей.

Таким образом, в действующей финансовой системе интересы основной части населения должным образом не представлены.

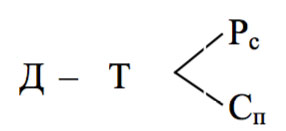

Как уже говорилось выше, финансы есть движение денежных доходов в процессе их формирования, распределения и использования. Логическая цепочка этого движения выстраивается следующим образом:

Деньги – .... – Т – Доход – Деньги’ (1), где:

Деньги – первоначально авансированный денежный капитал;

.... – промежуточные стадии: приобретение товара рабочей силы (Рс), средств производства (Сп) и производительное их потребление (П);

Т – произведенный товар, содержащий прибавочную стоимость;

Доход – результат реализации товара «Т»;

Деньги’ – новый денежный капитал для воспроизводственных процессов.

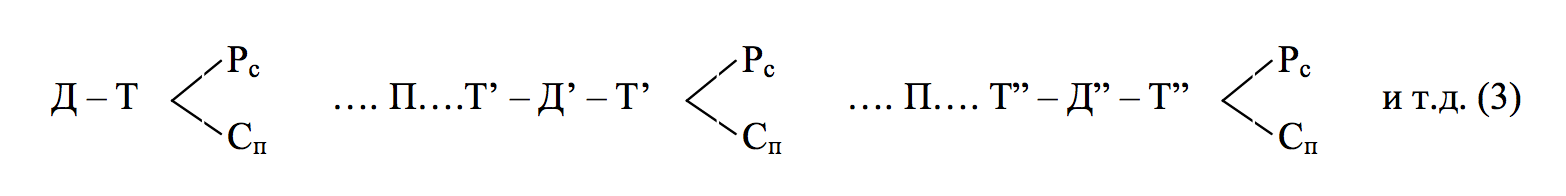

Кругооборот денежного капитала, а, следовательно, и денежного дохода, совпадает с общей формулой кругооборота промышленного капитала, выраженного общей формулой:

- первая стадия кругооборота капитала, на которой владелец капиала авансирует определенную сумму денег для приобретения средств производства (Сп) и рабочей силы (Рс);

- первая стадия кругооборота капитала, на которой владелец капиала авансирует определенную сумму денег для приобретения средств производства (Сп) и рабочей силы (Рс);

....П.... – вторая стадия кругооборота капитала, состоящая в производительном потреблении средств производства (Сп) и рабочей силы (Рс). Точки перед и после П означают, что обращение капитала прервано, но процесс его кругооборота не прекращается. Капитал из сферы товарного обращения переместился в сферу производства;

Т’ – Д’ – третья стадия кругооборота, где Т’ – произведенный на второй стадии товар, содержащий прибавочную стоимость. На этой стадии владелец авансированного капитала выступает продавцом товаров, произведенных на его предприятии. Капитал снова принимает денежную форму. Кругооборот капитала и денежных доходов описывается формулой 3 и 4 соответственно.

Деньги – .... – Т – Доход – Деньги’– ....– Т’ – Доход’ – Деньги” и т.д. (4)

Таким образом, в приведенных формулах отчетливо просматривается постоянное возрастание авансированной капитальной стоимости и денежных доходов

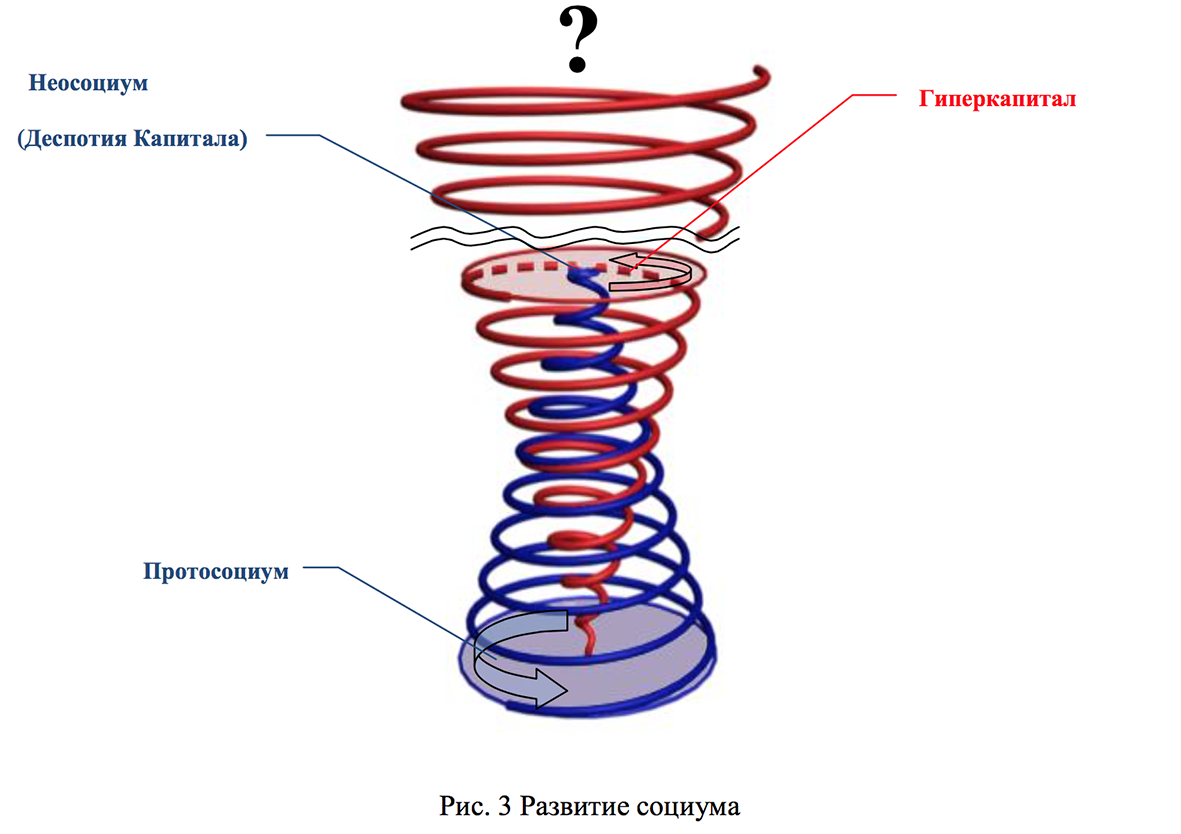

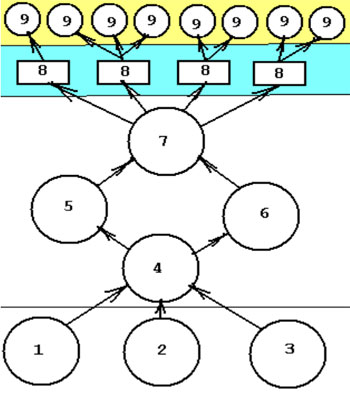

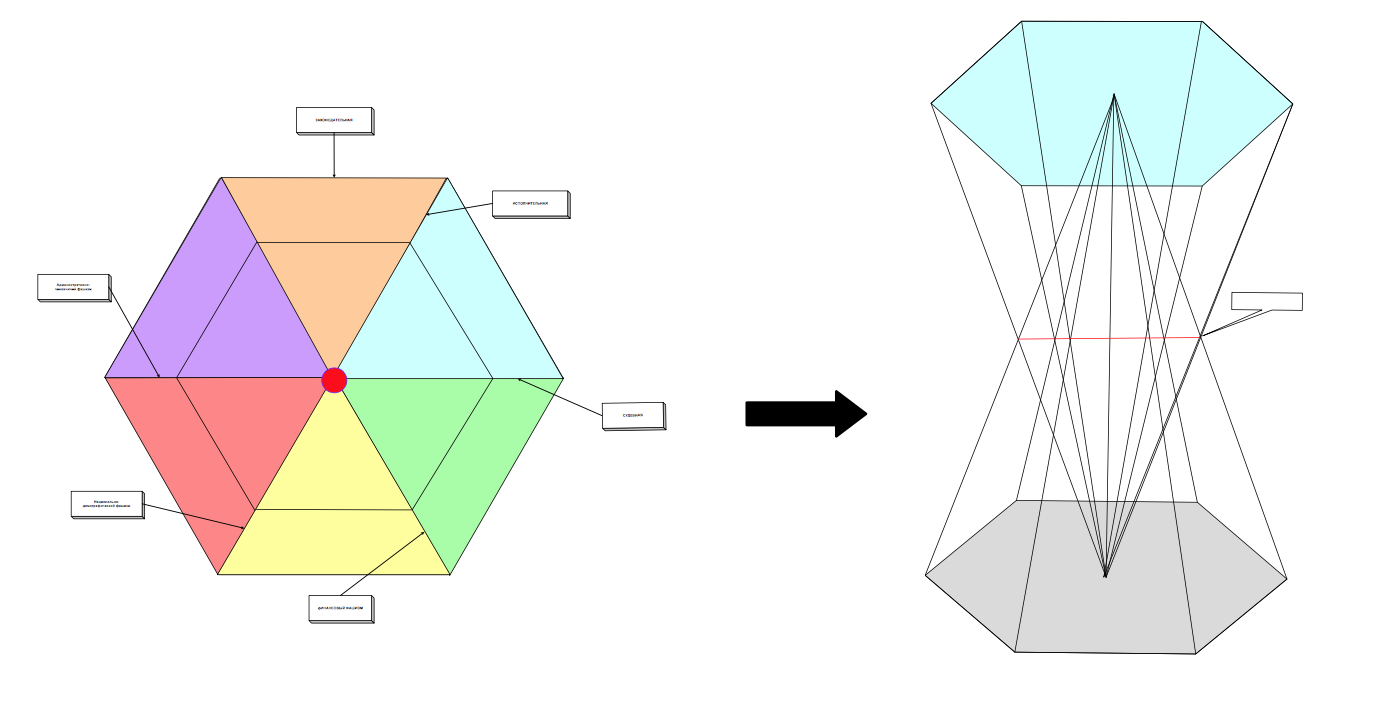

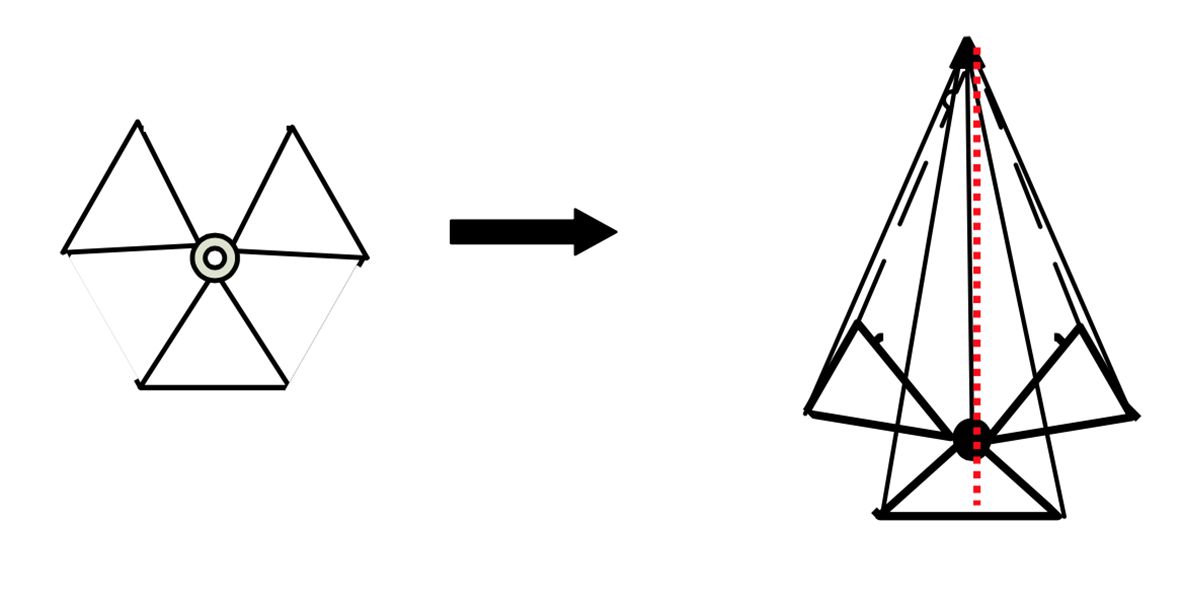

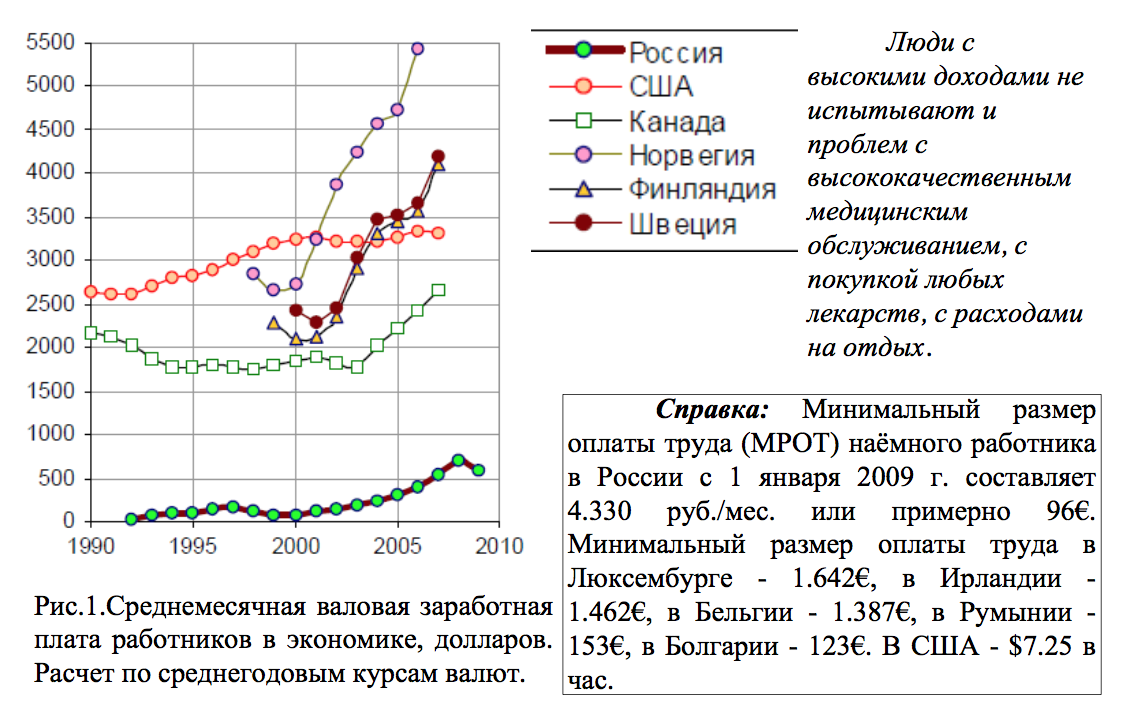

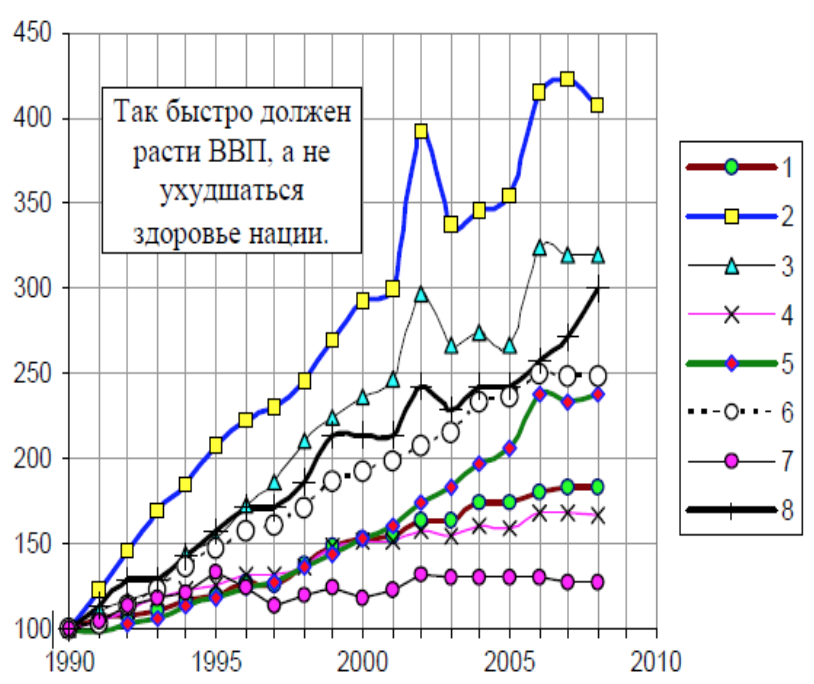

Еще более наглядно эти процессы отражаются в графическом виде (рис. 1-3).

Используемые при построении графиков понятия «протокапитал», «протодоход», «протосоциум» применяются с целью сохранения исторической последовательности развития. Это те первичные элементы в глубоком прошлом, из которых впоследствии сформировались экономические категории в современном понимании (капитал, деньги, денежные доходы, общество и т.д.)

Так, например, в качестве протокапитала мог выступать так называемый «физический капитал». Но определению «Британской энциклопедии» «физический капитал» выступает в качестве одного из 3-х факторов производства, два других – «земля» и «труд». При такой трактовке любое средство труда (палка, камень, каменный топор и т.д.) можно рассматривать как физический капитал.

В процессе развития человечества «физический капитал» перерос в «капитал» в современном понимании, т.е. «капитал» стал отражать не только средства производства как таковые, но и возникающие при этом общественные (человеческие) отношения.

Таким «физический капитал» стал лишь после найма рабочей силы или сдачи средства производства в аренду, т.е. когда он стал приносить доход. Только после этого появился денежный, производительный и товарный капитал.

В развитии капитала специалисты выделяют следующие стадии: промышленный капитал, финансовый капитал и финансовая олигархия, монополистический и государственно-монополистический капитал.

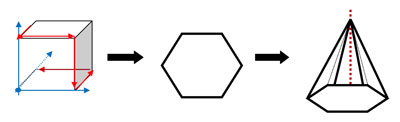

Как видно, практика функционирования капитала в полной мере отвечает законам спиралевидного развития (рис.1).

При сохранении нынешнего образа бытия капитал приобретает всеобъемлющий характер и принимает форму гиперкапитала (гипер от греч. hyper – над, сверх).

Движение капитала во времени оказывает непосредственное влияние на все составляющие кругооборота, предопределяет их развитие. Особый интерес представляет развитие денежных доходов, как наиважнейшей составляющей жизнедеятельности общества.

Зародившись в недрах далеко далекого прошлого, одновременно с «протокапиталом», «протодоход» имел примитивную натуральную форму, пока не появились первые «деньги» (также примитивные). Являясь неотъемлемой частью капитала и развиваясь вместе с ним, денежные доходы неизмеримо возрастают во времени и также принимают форму гипердоходов (рис.2).

Отсюда следует, что «гиперкапитал» и «гипердоход» предопределяют друг друга и каждый в отдельности не может существовать.

Напрашивается и другой важнейший вывод: бесперебойное функционирование «гиперкапитала» невозможно без формирования «гипердоходов», что в свою очередь требует неизмеримой массы денег как таковых.

Такое развитие событий в свою очередь требует принципиального изменения теории денег. Заложенные в теорию положения о золотой основе денег как всеобщего эквивалента в условиях «гиперкапитала» и «гипердоходов» не состоятельны, поскольку необходимого количества золота на земле просто не существует. Таким образом, в развитии капитала и денежных доходов заложены противоречия, которые традиционным путем в условиях капитализма разрешить не представляется возможным.

Весьма показательна и тенденция развития социума в условиях действующего сценария. Сформировавшийся в незапамятные времена «протосоциум» характеризовался как равноправное общество, члены которого располагали равными возможностями по обустройству своей жизни. По мере развития капитала и формирования денежных доходов равновесие в «протосоциуме» стало нарушаться. Началось расслоение общества, появились бедные и богатые, возникли управители и подчиненные и т.д.

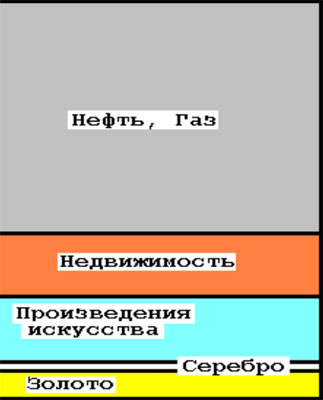

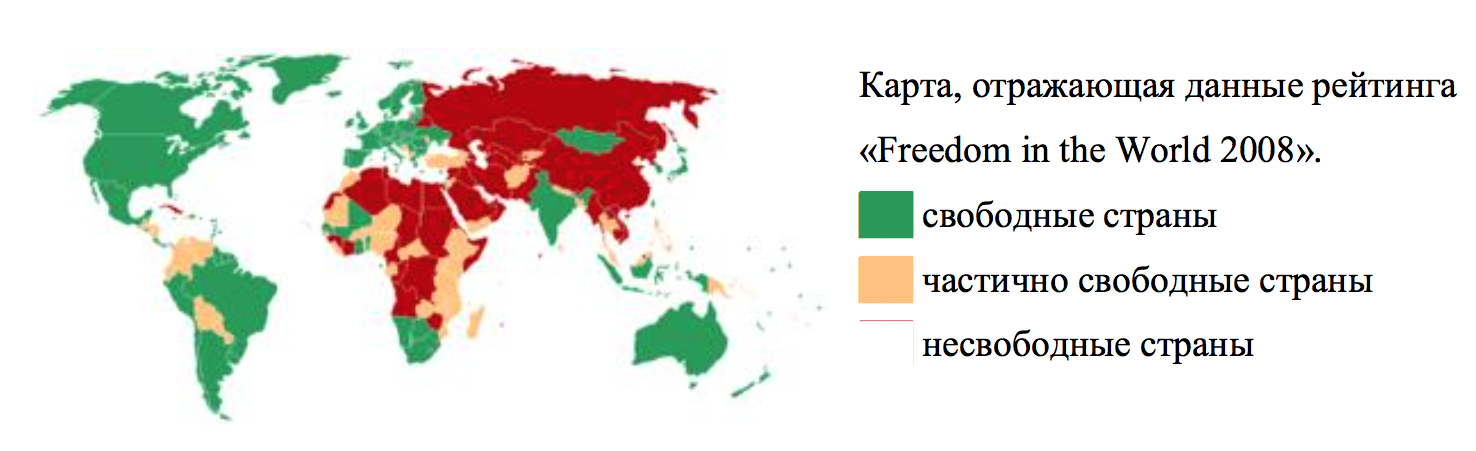

Будущее обустройство социума графически представлено на рис.3. Здесь наглядно показано как по мере роста капитала изменяются отношения в обществе. «Гиперкапитал» и «гипердохододы» неизбежно ведут к формированию деспотического образа обустройства. От «протосоциума» к «деспотии капитала», где ограниченная группа лиц (элита) обладает неограниченной властью, является господами и хозяевами всей планеты Земля. Подтверждение этому можно найти в результатах исследований различных научно-исследовательских, общественных и статистических организаций.

После Второй мировой войны наблюдалось интенсивное срастание монополий с государством. Монополистический капитализм перерос в государственно- монополистический, капитализм свободной конкуренции перерос в империализм. Сюда же встраивается и криминальный капитал. На современном этапе речь идет уже не о разделе мира между отдельными державами-монополистами, а о полном подчинении всего мирового хозяйства одной группе международного капитала, создании единого монополистически-криминального государства.

Это тем более верно, что к аналогичным выводам приходят многие исследователи многих стран. Так, например, крупнейший американский экономист, политик Линдон Ларуш, говоря о Новой политике, заявляет: «Задача идеологов новой утопии — создать единое государство, контролируемое из одного центра банкирами, которые будут по своему произволу решать, кому умереть, а кому жить и развиваться. Иначе говоря, олигархи стремятся захватить безраздельную власть над миром».

Уже сейчас мир имеет глобальную систему, где безумно богатая элита находится на ее вершине, тогда как половина мира живет в условиях ужасной нищеты.

В результате исследования Международного научно-исследовательского института экономики развития выяснилось, что «нижняя» половина населения планеты владеет менее чем одним процентом общемировых богатств.

В соответствии с последним «Глобальным отчетом о богатствах» от Credit Suisse, половина процента самых богатых людей контролирует 35 процентов всех богатств планеты.

Два самых богатых процента населения планеты владеют более чем половиной активов. Подобную печальную статистику, можно продолжать и продолжать. Но очевидно одно, что сценарий развития человечества далеко не оптимистичен. Мы упорно движемся в рабство пусть и современное.

Представленные результаты рассмотрения не претендуют на полноту анализа. Но и приведенный краткий обзор позволяет сделать вывод о том, что политика, проводимая мировым капиталом, в полной мере соответствует всем признакам фашизма. Таким образом, с полной ответственностью можно заявить о наступлении эпохи финансового фашизма. Не того всем известного первородного фашизма, а фашизма более действенного, переодетого в новые одежды. Графические изображения протекающих во времени процессов позволяют дополнительно выстроить некоторые гипотетические сценарии дальнейшего развития человечества.

Реалии сегодняшнего дня характеризуются нарастанием в человеческом сообществе различного рода противоречий. Сюда относятся и социальные (прежде всего - между трудом и капиталом), межконфессиональные, межнациональные, и территориальные, межгосударственные и многие другие. Во всех случаях мирное разрешение противоречий есть задача многосложная, многоцелевая и многодневная, требующая большихусилий и значительных материальных затрат. Все чаще эти противоречия проявляются в форме открытых уличных конфликтов и охватывают целые регионы. В совокупности же эти противоречия приобретают глобальные масштабы. В качестве примера можно привести «цветочные революции» (оранжевая в Украине, революция роз в Грузии и тюльпанов в Киргизии), массовые народные выступления в Северной Африке (Тунис, Египет, Ливия и др.) и т.д. В то же время, в соответствии с логикой своего функционирования капитал продолжает развиваться и постепенно приобретает всеобъемлющий характер, «колонизирует» все новые и новые регионы, не забывая при этом о формировании нового (ручного) социума.

Уже сейчас капитал практически создал «вещного» человека, но полного контроля над его сознанием еще не достиг. Все наблюдаемые конфликты на первый взгляд носят стихийный характер. В действительности здесь отчетливо просматривается отлаженная режиссура все того же мирового капитала.

Результаты разрешения конфликтных ситуаций в любом их проявлении не приводят к существенным положительным изменениям мирового обустройства и не предотвращают угрозы возникновения третьей мировой войны. Угроза всеобщей войны тем более реальна на фоне расширяющегося терроризма, распространения ядерного оружия и нарастания природных катаклизмов.

При таком сценарии развития событий гибель земной цивилизации неизбежна.

Приведенный «пессимистический» прогноз можно отнести к категории примитивных и во многом носит предполагаемый случайный характер.

Гораздо более вероятен сценарий дальнейшей эволюции общественных отношений на базе функционирования и развития капитала, как основного условия жизненного бытия в современном мире.

Следуя своей внутренней сути, капитал все более и более приобретает планетарный характер и в пределах Земли становится всеобъемлющим. На завершающем этапе промышленный и финансовый капитал сливаются в органически единое целое и вбирают в себя государство как инструмент и аппарат обустройства общества. Капитал на этой стадии трансформируется в ГИПЕРКАПИТАЛ и становится единоуправителем на Земле.

А что же происходит с социумом и общественными отношениями? Ведь человек и человеческие отношения есть главные движущие силы формирования гиперкапитала и его основы – гипердохода.

Гиперкапитал, как и простой капитал обязан иметь собственника. Трудно представить, что таким собственником может стать один человек, но и много их быть не может. Следовательно, некая ограниченная группа собственников (независимо от численности) будет владеть всей планетой.

Но чтобы обеспечить себе спокойную (без громких конфликтов) жизнь и постоянное наращивание доходов следует сформировать и иметь соответствующий социум. Это тем более необходимо, что смена общественно-политических формаций всегда происходила и далее будет происходить только по достижении нового уровня общественного сознания.

Отсюда следует, что капитал для своего выживания обязан внедрить в общество такое сознание, при котором устанавливаемый им порядок обустройства жизни принимается как должное, присущее человеку от природы. Процессы внедрения «нового», нужного сознания проистекают в настоящее время весьма интенсивно, о чем уже говорилось выше.

Вместе с этим обостряется проблема получения гипердоходов. Традиционные формы присвоения результатов труда (как прибавочного, так и необходимого) не дают должного эффекта. Какой же выход? А выход состоит, прежде всего, в реструктуризации самого социума. Уже сейчас на смену простому физическому труду нередко приходят машины, для которых понятия «отдыха» не существует, да и качество исполнения превосходит ручной труд. Интенсивность их эксплуатации зависит только от заложенных технических возможностей. Доходность такого «рабочего» неизмерима по сравнению с традиционным исполнителем-человеком.

По мере технологического развития, ускорения процессов внедрения и использования нано-технологий, все более расширяется сфера применения машин- исполнителей. Человек постепенно вытесняется из зоны простейшего труда.

Резко возрастает востребованность интеллектуального труда. Он становится одним из важнейших источников формирования гипердоходов. При этом следует учитывать, что численность истинных интеллектуалов не столь уж велика и что гиперкапитал как собственник никогда и ни кого кормить и содержать «за просто так» не будет.

Таким образом, перед гиперкапиталом встает проблема регулирования социума, как по численности, так и по качеству. Арсенал средств сокращения численности населения чрезвычайно широк: стихийные бедствия (природные и искусственно созданные), голод и эпидемии болезней, войны и падение рождаемости и т.д. и т.д.